Réflexion suite aux violences policières par nos ami.e.s belges

" Réflexion suite aux violences policières.

La multiplicité des faits des violences policières montrent bien que les causes sont structurelles, elles ne sont pas de « l’excès de zèle », des « bavures » ou de « la légitime défense »… Après les événements de Fergusson et de Cleveland, où le caractère raciste et meurtrier des institutions policières a été médiatiquement révélé (bien que ce caractère existait auparavant avec simplement une moindre visibilité), c’est à nouveau un meurtre raciste qui vient d’être filmé, par une personne externe, aux Etats-Unis. (Voir la vidéo en lien, on peut par ailleurs s’interroger sur la réaction que le policier meurtrier aurait eue s’il avait vu la personne le filmer.)

Si de tels événements aux Etats-Unis se déroulent de manière régulière, c’est parce qu’ils reposent sur un système qui forme les institutions policières. Si les institutions sont conditionnées à une histoire nationale, la plupart sont conditionnées à une culture interne, des valeurs promues ainsi que des habitus, une structuration interne et une quasi-impunité pour elles et pour les individu.e.s y travaillant. Or les institutions répressives des Etats partagent toutes, certes à des degrés différents, ces conditions d’où le fait que la grande majorité des meurtres se font par les institutions répressives d’Etat (Police, Armée, Justice, centre de détention etc.) et généralement se renforcent entre elles. (L’impunité de la police se conditionne du fait de la proximité entre l’institution de contrôle et elle, entre l’institution de justice d’état et elle, la protection de l’institution par les gouvernant.e.s ...)

L’événement de Caroline du Sud est loin d’être isolé, en Belgique également des événements similaires ont entraîné des réactions de la société civile et des mouvements associatifs. Si des événements comme la mise à mort dans une cellule d’Anvers de Jonathan Jacob par les policier.e.s ont eu des répercussions médiatiques, beaucoup de ces violences sont invisibles et rendues invisibles. Les arrestations musclées se multiplient ainsi que les préventives, les prétendus « suicides » (sic) dans les prisons et centre de détention, où l’utilisation de ce terme pour cacher un meurtre comme dans le cas de l’affaire Suleiman, les condamnations après de longues procédures de plusieurs années où l’institution policière fut condamnée car des preuves irréfutables ont pu être amenées (Affaire No Borders, affaire Niki ...) montrent à quel point le climat actuel est répressif, particulièrement pour les invisibles (sans-papiers, personnes racisées et/ou des quartiers populaires, non normé.e.s etc.) et les opposant.e.s « politiques ». Il est tellement prégnant que des associations ont lancé un « Observatoire des violences policières en Belgique. »

Comment pourrait-il en être autrement d’une institution qui porte en elle, et promeut, des valeurs particulièrement réactionnaires et conservatrices ? Qui est soutenue par des discours et des politiques structurellement sécuritaires, racistes et d’exclusion ? Et qui est protégée, voir mise en statut de quasi impunité, par les politicien.ne.s en place et la justice d’état ?

Les institutions de la « violence légale » reposent sur une structure interne particulièrement hiérarchisées et normées, où l’esprit de corps est une règle absolue (et où les rares qui le contournent subissent de l’ostracisme, des pressions, des blâmes voir de la violence). Les valeurs qui lui sont propres se basent sur du virilisme, du hiérarchisme, un respect aveugle des ordres ainsi que l'autoritarisme. Elle se distingue également par l’utilisation de la violence, l’utilisation d’armes dans une tendance de militarisation marquée. Tout ceci avec peu ou prou de contrôle, et généralement non opérant. Elle se distingue également par la proximité avec le pouvoir (conservateur par essence) qui promeut des législations austéritaires, discriminantes et sécuritaires. Où les discours de pouvoir sont particulièrement xénophobe et basé sur la peur, comme on a pu encore l’entendre récemment dans la bouche d’un De Wever, Desthexe, De Winter etc. Les propagandistes français.e.s d’extrêmes droites ont également un poids non négligeable sur cette peur en Belgique francophone. Ces discours et pratiques sont loin d’être anodins car ils ont une fonction performative, auto-réalisatrice comme le montre l’histoire du policier qui a menacé son collègue avec son arme car ce dernier est musulman pendant l’affaire de Charlie Hebdo.

Si des problèmes sont structurels, avec tout un ensemble de systèmes pour les alimenter et/ou protéger lorsque ces derniers deviennent trop visibles, d’autres reposent évidemment sur les individu.e.s travaillant dans les institutions répressives. Il y a une corrélation entre les valeurs, véritables ou fantasmées, qui sont promues au sein de la police et/ou l’armée et entre les valeurs éthiques et politiques de la personne. De plus il y a un effet d’acculturation qui fait acquérir les normes, pratiques et valeurs d’un groupe à un.e individu.e.

Ce n’est donc pas surprenant qu’une institution qui promeut de telles valeurs entraîne des résultats, comme le démontre un article de presse ici, aussi sévères. En effet, on a pu remarquer en Grèce que dans certains centres urbains, 50% des policier.e.s avaient comme intention de vote le parti d’extrême droite néo-nazi « Aube dorée. »

Les initiatives de régulation des violences policières, largement discréditées par les syndicats de police et les policier.e.s elleux mêmes se montrent inopérantes vu les accords passés entre les syndicats de police et les politiques. De plus, les policier.e.s elleux mêmes se mettent dans des positions victimaires et protégé.e.s par les policien.ne.s en place. Pire encore comme les institutions de "la violence légale" sont les seules légalement autorisées à utiliser la violence ainsi que la privation; elles ne peuvent que surenchérir de manière toujours de plus en plus brutale, totalitaire et librement face aux autres formes de violence légitime qui tenteraient de s'émanciper des violences étatiques, répressives, sociales et sociétales.

Si l'histoire entre les milices d'état et du capital n'est plus à prouver, il reste un mythe à élucider pour réfuter la nécessité des institutions de la violence légale. C'est celui qu'elles sont nécessaires pour maintenir la paix sociale par la force si besoin. Cette affirmation n'est pas vraie. Premièrement elle est hautement paternaliste et infantilisante. Elle ne remarque pas que c'est la violence étatique et du capitale qui crée la violence. De plus, la violence légale ne suffit pas si des individu.e. se lèvent contre elle, comme le montre à de nombreuses reprises l'Histoire. Ni qu'elle maintient la paix sociale comme le démontre les nombreuses manifestations, occupations, grèves, actions et révoltes à l'heure actuelle. Elle ne maintient rien, elle réprime et tue de manière de plus en plus violente tant qu'elle n'est pas évincée.

Nous pouvons nous passer des institutions légales en pratiquant l'autonomie et l'autogestion, en se basant sur des valeurs réelles et actives de liberté et d'égalité. En nous émancipant de la tutelle de l'état et du capital et en mettant en respect les forces de police par tous les moyens disponibles.

Des ami.e.s"

/image%2F1527421%2F20161022%2Fob_5f2a1f_graphic-affiche-noir.jpg)

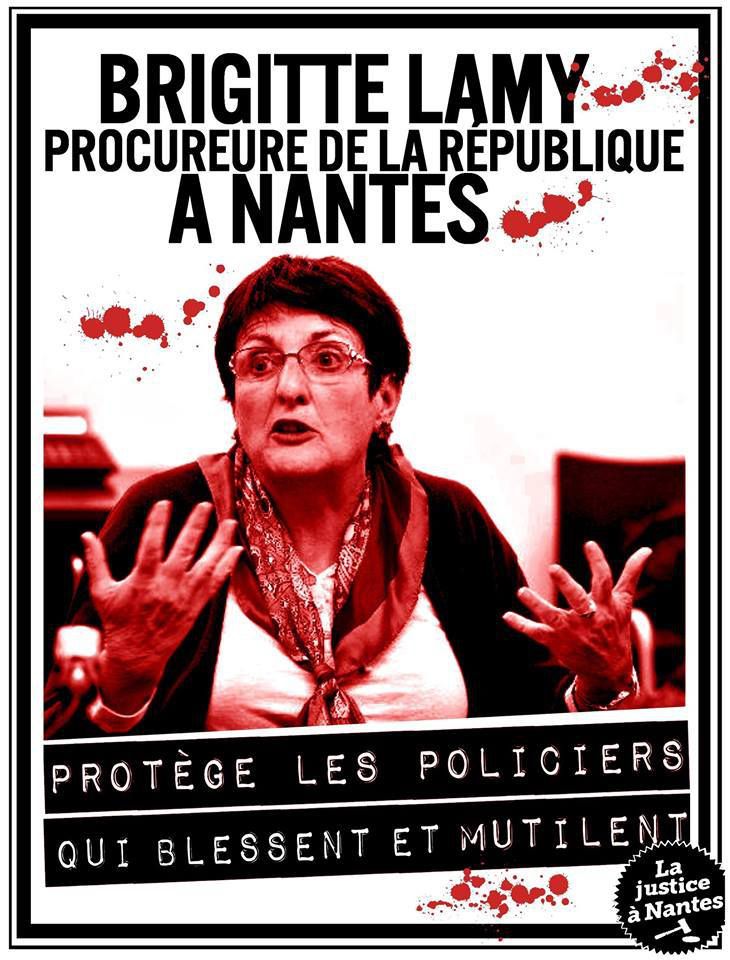

/image%2F1527421%2F20150411%2Fob_6ec5e5_amine.jpg)

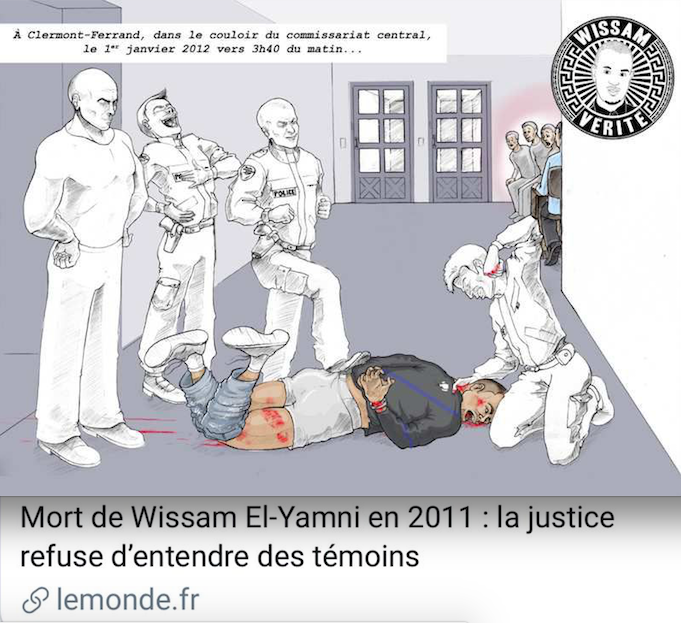

/image%2F1527421%2F20150410%2Fob_0067da_wissam2janvier.jpeg)

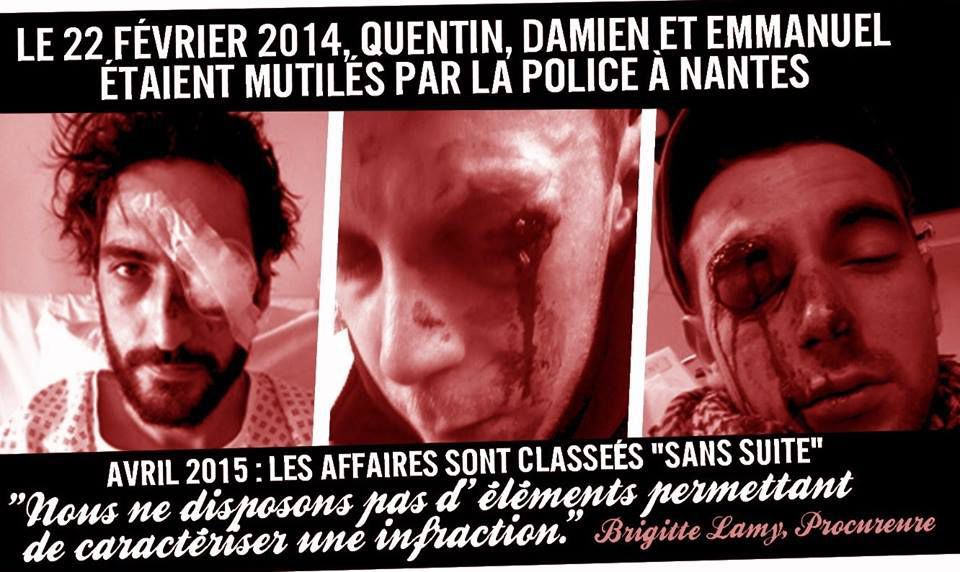

/image%2F1527421%2F20150410%2Fob_2c96a5_3254411420.jpg)

/image%2F1527421%2F20150406%2Fob_ff2ff5_ladomination.jpg)

/image%2F1527421%2F20150404%2Fob_6104cd_extrait-livre-permis-de-tuer.jpg)

/image%2F1527421%2F20150404%2Fob_bf5278_ligne.jpg)

/image%2F1527421%2F20150403%2Fob_557c53_geoffrey.jpg)